DIE REVOLUTION 1848/1849

1848: Der Traum von Freiheit in Deutschland ist spürbar. In den Straßen werden Barrikaden errichtet, die Forderungen nach Demokratie und Bürgerrechten werden lautstark vertreten – und finden schließlich ihren Ausdruck im ersten Parlament Deutschlands: der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Welche sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gingen den demokratischen Bestrebungen in Deutschland voraus? Und welche Rolle spielten dabei die Frauen?

EUROPA IN BEWEGUNG

Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa kriselte es Anfang der 1840er Jahre gewaltig. Das sogenannte „lange 19. Jahrhundert“ ist geprägt von großen Veränderungen und zahlreichen Krisen. Armut und Arbeitslosigkeit nehmen stetig zu und immer mehr Menschen sind unzufrieden mit der politischen Situation. Hinzu kommen die Missernten der Jahre 1845 bis 1847: Die Preise für Brot und andere Grundnahrungsmittel steigen rasant, vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten leiden unter Hunger und Not. Die Unzufriedenheit wächst – und mit ihr der Wunsch nach Veränderung.

FRAUEN FORDERN IHREN PLATZ IN DER REVOLUTION

Inspiriert von der Französischen Revolution und dem Vormärz entwickeln sich überall in Europa Forderungen nach mehr Rechten, Mitbestimmung und einer Verfassung. Auch Frauen beginnen sich einzumischen. Sie besuchen politische Versammlungen, verfassen Flugblätter, schreiben für Zeitungen und nehmen an Demonstrationen teil. Viele Frauen wollen nicht länger auf die Rolle der Zuschauerin beschränkt werden. Sie kämpfen – oft gegen große Widerstände – für Freiheit, Gerechtigkeit und gleiche Rechte.

Bürgerinnen und Bürger allerorts greifen dafür zu vehementen Methoden: Sie gehen auf die Barrikaden, kämpfen in den Straßen gegen die absolutistischen Herrscher und ihre Armeen. In Redaktionsstuben und (politischen) Salons wird derweil debattiert, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen könnte und diese Ideen schließlich in Zeitungen veröffentlicht. Die Revolution von 1848 ist nicht nur ein Aufbruch der Männer, sondern auch ein entscheidender Moment für Frauen, die gemeinsam und sichtbar für ihre Rechte eintreten. Ganz Europa ist in Bewegung – und mittendrin fordern Frauen ihren Platz in der Geschichte.

1848er UND IHRE FRAUEN

ES BEGINNT IN FRANKREICH

Frankreich ist 1848 ein Land voller Spannungen. Arbeiterinnen und Arbeiter, Bäuerinnen und Bauer sind fast vollständig von politischen Rechten ausgeschlossen – und das obwohl ihre Vorgängergeneration knapp 60 Jahre zuvor in der Französischen Revolution bereits ein Ende dieser Unterdrückung bewirkte. Doch 1848 sitzt wieder ein König auf dem französischen Thron, König Louis Philippe. Die Unzufriedenheit wächst und viele Menschen beginnen, sich zu organisieren. Sie fordern soziale Gerechtigkeit, bessere Lebensbedingungen und politische Mitbestimmung.

Im Februar 1848 gehen in Paris Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam auf die Straße. Die Regierung reagiert mit Verboten von Versammlungen und Demonstrationen. Doch der Widerstand bricht nicht ab: Nach dreitägigen Straßenkämpfen muss König Louis Philippe abdanken. Am 24. Februar 1848 wird eine Übergangsregierung eingesetzt, die die Monarchie für beendet erklärt und die Republik ausruft. Die Menschen rufen: „Vive la republique!“ – „Es lebe die Republik“ und „Mourir pour la patrie!“ – „Wir sterben für das Vaterland“.

Mit der Revolution werden in Frankreich wichtige Freiheitsrechte durchgesetzt: Das Versammlungsverbot und die Zensur werden aufgehoben, zum ersten Mal finden freie Wahlen zur Nationalversammlung statt. Doch trotz aller Fortschritte bleibt eines bestehen: Das allgemeine Wahlrecht gilt nur für Männer. Frauen, die für Veränderung gekämpft haben, bleiben weiter ausgeschlossen.

… UND ERREICHT DEN DEUTSCHEN BUND

Was in Frankreich begann, verbreitete sich wie eine Welle über ganz Europa – auch nach Deutschland. Doch hier war die Lage komplexer: Deutschland war damals kein einheitlicher Nationalstaat, sondern bestand aus 39 weitgehend unabhängigen Einzelstaaten mit eigenen Herrschern – dem sogenannten Deutschen Bund. Dazu gehörten Königreiche wie Preußen, Bayern, Sachsen oder Hannover, Großherzogtümer wie Hessen und Freie Städte wie Frankfurt am Main, Hamburg, Bremen und Lübeck. Jeder dieser Staaten hatte eigene Gesetze und Machtzentren. Anders als in Frankreich gab es keinen zentralen Ort der Macht, wie die Hauptstadt Paris – das machte die Revolution unübersichtlicher, aber auch vielfältiger.

So nahm die Revolution in Deutschland einen anderen Verlauf: Sie brach nicht an einem einzelnen Ort aus, sondern an vielen Orten gleichzeitig. Die Proteste rollten in Etappen durch das Land. Besonders schnell erfassten sie die süd- und westdeutschen Staaten wie Baden, Württemberg und Preußen. Überall kämpften Bürgerinnen und Bürger mit Arbeiterinnen und Arbeitern zusammen, sie stellten Forderungen auf: nach Freiheit, Grundrechten und einem gesamtdeutschen Parlament.

„Aus der großen Zahl von Maßregeln […] heben wir hervor: Erstens Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere. Zweitens unbedingte Pressefreiheit. Drittens Schwurgerichte nach dem Vorbild Englands. Viertens sofortige Herstellung eines deutschen Parlamentes.“

Auszug aus der Mannheimer Petition

IHRE FORDERUNGEN

Im Zentrum der Forderungen standen Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf privates Eigentum – Rechte, für die auch viele Frauen aktiv eintraten. Am 27. Februar 1848 formulierten radikale Liberale wie Gustav Struve in Mannheim die sogenannten „Märzforderungen“. Auch Frauen engagierten sich: Sie organisierten Versammlungen, verfassten Petitionen und unterstützten die Revolution logistisch – zum Beispiel bei der Versorgung der Barrikadenkämpferinnen und -kämpfer.

Die Revolutionäre – darunter viele Frauen – übernahmen die Märzforderungen und verbreiteten sie in ganz Deutschland. In Berlin zwangen massenhafte Proteste den König von Preußen zum Einlenken: Das Militär wurde abgezogen, politische Gefangene kamen frei. Auch in anderen Regionen mussten Fürsten oder Großherzöge nachgeben. In Bayern dankte der König sogar zugunsten seines Sohnes ab.

Neben den politischen standen soziale und gesellschaftliche Forderungen im Mittelpunkt. Menschen forderten höhere Löhne, niedrigere Lebensmittelpreise und ein Ende der Hungerkrisen. Besonders in den sogenannten Teuerungsprotesten kämpften Männer und Frauen Seite an Seite auf den Barrikaden – oft unter Lebensgefahr. Viele Frauen unterstützten die Proteste, obwohl sie selbst weder politische Rechte noch Schutz genossen. Ihr Einsatz war entscheidend – doch ihre Opfer blieben meist unsichtbar. Auch Bäuerinnen und Bauern machten sich stark für ein Ende des Feudalsystems, das ihnen jahrhundertelang Rechte und Chancen verwehrt hatte.

WIE REAGIEREN DIE HERRSCHENDEN?

Viele absolutistische Fürsten waren durch die revolutionären, aufständischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte gewarnt. Sie hatten die Zensur verschärft, doch als die Revolution nicht aufzuhalten war, versprachen sie Verfassungen, Nationalversammlungen und setzten sogar neue, liberale Minister ein. Es sah so aus, als sei die Revolution in Deutschland auf dem Vormarsch.

DIE NATIONAL-VERSAMMLUNG IN FRANKFURT AM MAIN

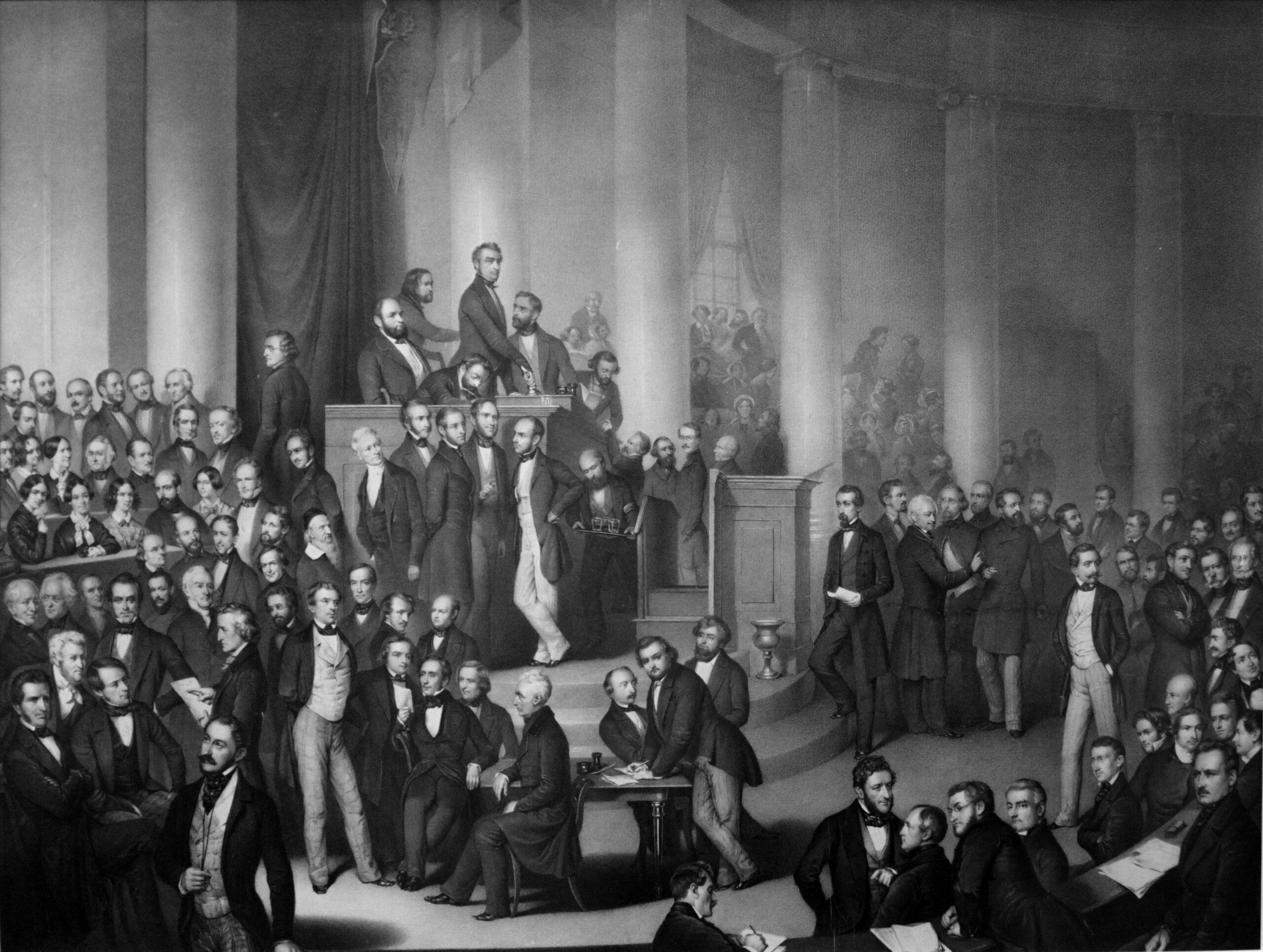

Im Frühjahr 1848 erfüllt sich für viele Menschen in Deutschland ein lang ersehnter Traum: Endlich wird ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament einberufen. Am 18. Mai 1848 betreten 585 Abgeordnete die Paulskirche in Frankfurt am Main. Sie sollen die Zukunft Deutschlands gestalten, eine Verfassung ausarbeiten und Grundrechte festlegen. Doch wer darf eigentlich mitbestimmen? Nur volljährige Männer erhalten das Wahlrecht – Frauen und andere marginalisierte Gruppen bleiben weiterhin ausgeschlossen, obwohl sie an den Revolutionen überall im Deutschen Bund tatkräftig beteiligt waren.

Die Nationalversammlung setzt sich überwiegend aus Professoren, Juristen, Ärzten, Schriftstellern und Journalisten zusammen. Handwerker sind kaum vertreten, Arbeiter gar nicht. Das Parlament wird deshalb oft als „Professorenparlament“ verspottet. Frauen wie Louise Otto-Peters und Clotilde Koch-Gontard, die sich seit Beginn der Revolution unermüdlich für Gleichberechtigung einsetzen, dürfen nicht einmal im Plenum sitzen. Stattdessen nehmen sie – wie viele andere Frauen – auf der sogenannten „Damengalerie“ Platz, von der aus sie das Geschehen beobachten. Mit dabei, aber offiziell ohne Stimme.

„[…] aber als Schmach empfand ich es doch, dass Frauen nach wie vor von politischen Versammlungen ausgeschlossen waren.“

Die enttäuschte Louise Otto-Peters über die sogenannte Damengalerie in der Frankfurter Paulskirche

AUFGABE DER NATIONAL-VERSAMMLUNG

Die Nationalversammlung steht vor einer großen Aufgabe: Sie soll die Grundrechte für alle Deutschen festlegen – Meinungs- und Pressefreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, Abschaffung von Folter und Todesstrafe, freie Vereinsbildung und vieles mehr. Diese Rechte sind die Grundlage moderner Demokratien, und sie finden sich auch heute noch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wieder.

In der Paulskirche treffen unterschiedliche politische Richtungen aufeinander: Konservative, die das alte System der Fürsten bewahren wollen; Liberale, die für eine konstitutionelle Monarchie eintreten; und Radikaldemokraten, die möglichst viel Macht beim Volk fordern – der demos soll souverän sein. Am Ende einigt sich die Nationalversammlung auf eine konstitutionelle Monarchie mit Gewaltenteilung und einer vom Volk gewählten Kammer. Doch die Frage, ob Deutschland mit oder ohne Österreich als Nationalstaat gegründet werden soll, spaltet das Parlament. Mit knapper Mehrheit entscheidet man sich für die „kleindeutsche Lösung“ ohne Österreich und bietet dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone an.

DAS ENDE DER NATIONAL-VERSAMMLUNG

Friedrich Wilhelm IV. lehnt jedoch ab. Er will keine Krone „aus den Händen des Volkes“ annehmen – ein Rückschritt für die Hoffnungen auf mehr Demokratie. Trotzdem setzen viele Abgeordnete die Arbeit fort und 28 Staaten stellen sich hinter die neue Verfassung. Dann reagiert Preußen mit Gewalt: Die Nationalversammlung wird durch den Einsatz von Soldaten aufgelöst, viele Abgeordnete müssen fliehen, und Aufstände in verschiedenen Regionen werden blutig niedergeschlagen. Die Grundrechte verlieren ihre Gültigkeit, und viele Vorkämpferinnen und Vorkämpfer der Revolution müssen ihre Heimat verlassen.

Gerade für Frauen ist diese Entwicklung bitter: Sie haben sich für eine neue Gesellschaft engagiert, Flugblätter verteilt, Proteste organisiert und waren auf den Barrikaden präsent. Doch am Ende bleiben sie von der offiziellen Politik ausgeschlossen – und müssen weiter für ihre Rechte kämpfen.