DIE REVOLUTION 1989

1989: In der DDR braut sich ein Sturm zusammen. Jahre der politischen Unterdrückung, der Zensur und der Beschränkung von Grundrechten haben in der Bevölkerung eine tiefe Unzufriedenheit hinterlassen. Der Ruf nach Veränderung wird immer lauter. Die Friedliche Revolution, die in diesem Jahr die Umbrüche im Osten Deutschlands beschleunigte, begann ihren Lauf und findet ihren Höhepunkt in den Montagsdemonstrationen, die in vielen Städten der ehemaligen DDR, insbesondere in Leipzig, ihren Ursprung haben.

Frauen spielen dabei eine entscheidende Rolle – sie sind nicht nur als Teilnehmerinnen an den Protesten aktiv, sondern übernehmen auch führende Funktionen in der Organisation der Bewegungen, wie dem Neuen Forum oder den Fürbittgebeten. Ihr unermüdlicher Einsatz für Demokratie und Gleichberechtigung trägt maßgeblich dazu bei, dass die Revolution friedlich blieb und die politische Wende erfolgreich eingeleitet wurde.

EUROPA IM WANDEL

1989 war ein Jahr des Umbruchs in ganz Europa. Das Ende des Kalten Krieges zeichnete sich immer deutlicher ab, und in vielen sowjetischen Staaten wuchs der Widerstand gegen die kommunistischen Regime, die über Jahrzehnten hinweg autoritär regiert hatten. In Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und anderen Staaten fanden sich oppositionelle Gruppen zusammen, die für Demokratie, Meinungsfreiheit und die Wahrung grundlegender Menschenrechte kämpften. Die Friedliche Revolution in der DDR von 1989 ist Teil einer breiten Welle des Widerstands gegen die autoritären Regime in ganz Osteuropa.

1989er-REVOLUTION UND IHRE FRAUEN

MONTAGSDEMOS UND DER RUF NACH FREIHEIT

Die Anfänge der Friedlichen Revolution in der DDR lassen sich auf die Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 zurückführen, die ihren Ursprung in Leipzig hatten. Zu dieser Zeit war die Unzufriedenheit in der Bevölkerung bereits spürbar: Der politische und wirtschaftliche Stillstand, die Unfreiheit und die ständigen Einschränkungen durch die DDR-Regierung führten zu wachsender Frustration.

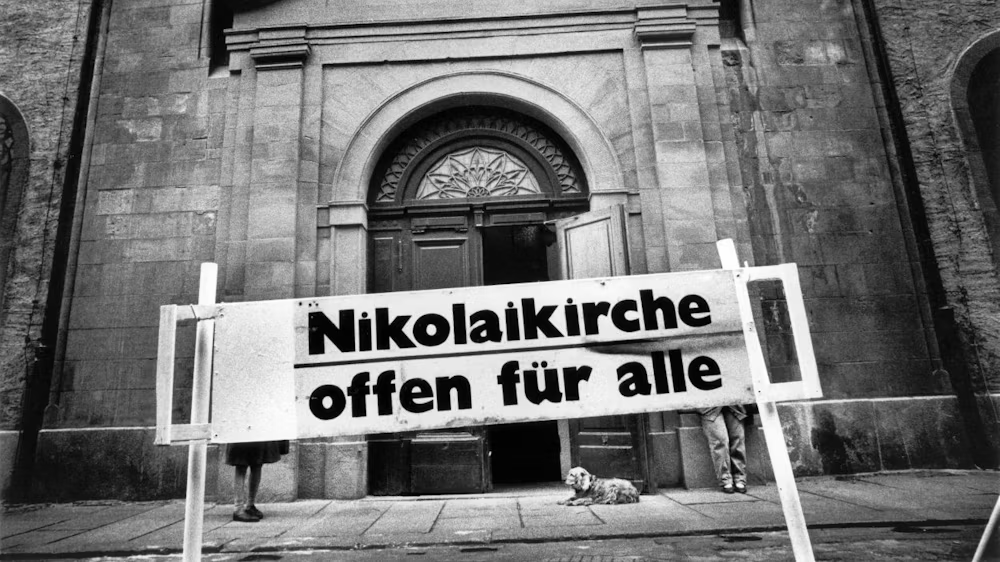

In Leipzig, anfangs mit nur wenigen Hundert Menschen, begannen die Menschen, sich regelmäßig in der Nikolaikirche zu Fürbittgebeten zu versammeln und von dort aus friedlich auf die Straße zu gehen. Was als kleiner Protest gegen die ständige Unterdrückung begann, wuchs rasch und erfasste schließlich das ganze Land. Die Forderungen nach Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und politischer Veränderung wurden zunehmend lauter und fanden immer mehr Anhängerinnen und Anhänger – auch außerhalb der Kirche und der Städte. Diese ersten Demonstrationen ebneten den Weg für eine breite Bürgerbewegung, die schließlich den politischen Wandel in der DDR und die Öffnung der Berliner Mauer herbeiführte.

EIN ORT DES WIDERSTANDS UND DER HOFFNUNG

Besonders die Nikolaikirche in Leipzig wird zu einem symbolträchtigen Ort des Widerstands. Seit den ersten Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 strömen Tausende Menschen in die Kirche, um ihre Forderungen nach Freiheit und Demokratie lautstark zu erheben. Die Nikolaikirche wird zu einem Zufluchtsort für die Demokratiebewegung, in dem immer wieder auch politische Gespräche und Verhandlungen stattfinden. Ihr Glockengeläut ruft die Menschen zur Versammlung und erinnert an die Bedeutung des friedlichen Widerstands. Der Protest bleibt gewaltfrei, die Menschen setzen auf Dialog und Verständigung, auch wenn das Regime alles daran setzt, den Protest zu ersticken.

„Wir wollen ein anderes Land. Wir wollen ein Land, in dem wir Verantwortung übernehmen können, in dem wir Menschenrechte haben und in dem wir die Chance haben, das Leben zu gestalten.“

Bärbel Bohley, Mitbegründerin des Neuen Forums

DEMOKRATISCHE FORDERUNGEN UND BEWEGUNGEN

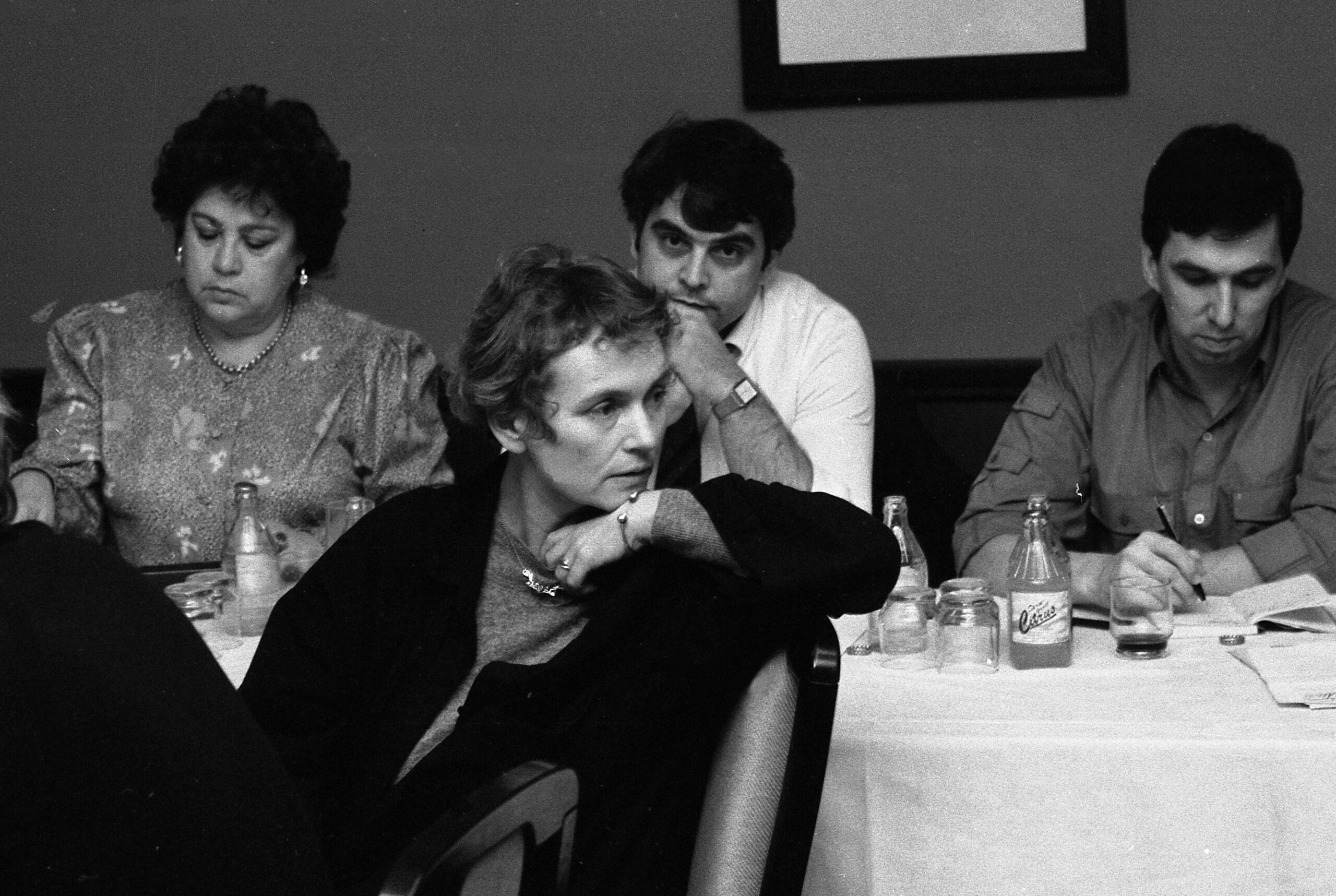

Mit der Gründung des Neuen Forums am 9. September 1989 wurde eine der zentralen demokratischen Bewegungen der DDR ins Leben gerufen. Das Neue Forum forderte grundlegende Veränderungen: Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und die Einführung einer demokratischen Verfassung für die DDR. Der Ruf nach Reformen, der zunächst als leise Forderung in den Kirchenräumen und auf den Straßen begann, wuchs rasch und wurde in ganz Ostdeutschland hörbar. Eine der bedeutendsten Errungenschaften dieser Zeit war der Runde Tisch, an dem Vertreter der Opposition und der Regierung gemeinsam über die Zukunft des Landes verhandelten. Der Runde Tisch stellte ein zentrales Element der Friedlichen Revolution dar und symbolisierte den Dialog zwischen der Bevölkerung und der politischen Führung.

FRAUEN IN DER FRIEDLICHEN REVOLUTION

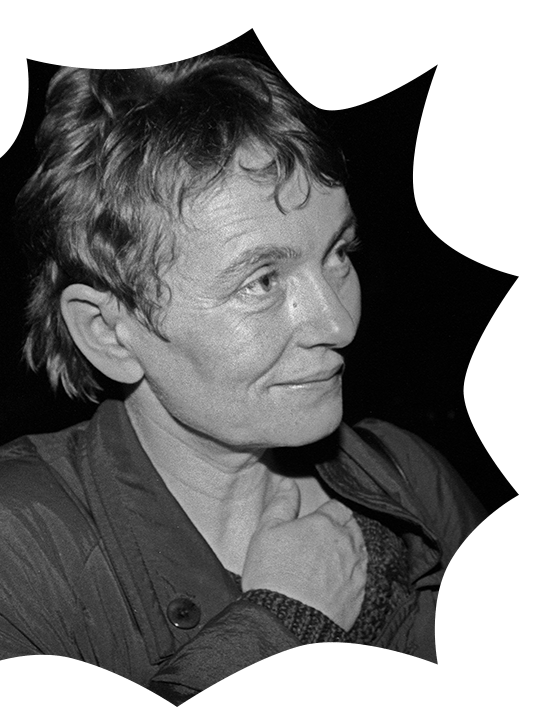

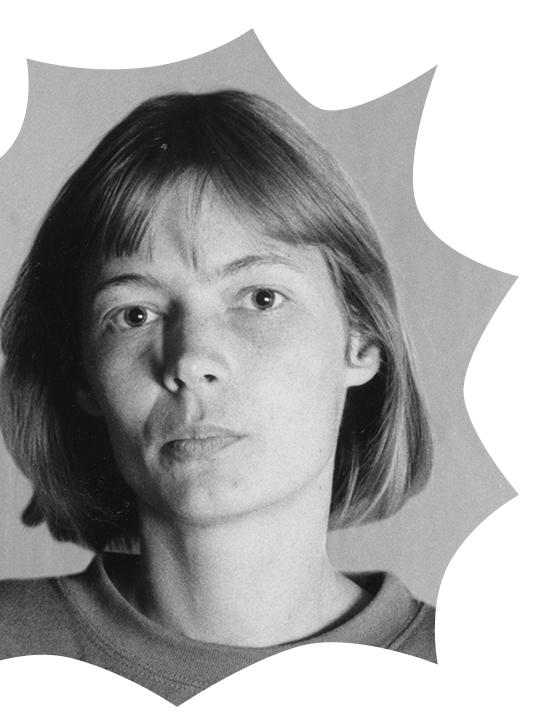

Wie bereits 1848 waren es auch 1989 nicht nur die Männer, die auf die Straße gingen und sich gegen ein Unterdrückerregime wehrten. Frauen spielten eine entscheidende Rolle in der Friedlichen Revolution, auch wenn sie in der politischen Wahrnehmung oft weniger Beachtung fanden. Frauen wie Bärbel Bohley, eine der Mitbegründerinnen des Neuen Forums, und Christine Lieberknecht, die später in der Politik der neuen Bundesrepublik eine Rolle spielen sollte, kämpften nicht nur für politische Reformen, sondern auch für die Gleichberechtigung von Frauen in der Gesellschaft.

Besonders in der DDR, wo Frauen offiziell die gleichen Rechte wie Männer hatten, aber in der Praxis vielfach benachteiligt waren, wurde der Ruf nach mehr Gerechtigkeit und Teilhabe laut. Ihre Beiträge zur Revolution waren vielfältig – von der Gründung von politischen Initiativen bis hin zur Organisation von Protesten. Diese Frauen waren es, die das Bild der Revolution mitgestalteten und in den Vordergrund rückten, dass der Kampf für Freiheit immer auch ein Kampf für Gleichberechtigung ist.

„Wir Frauen hatten eine klare Vorstellung: Wir wollten ein anderes System, nicht nur für uns, sondern für alle. Und wir wussten, dass wir dafür selbst aufstehen und etwas bewegen mussten.“

Marion Dönhoff, Journalistin und Mitbegründerin der Deutschen Gesellschaft für Demokratie

EIN NEUER ANFANG

Die Friedliche Revolution von 1989 veränderte das politische und soziale Leben in der DDR für immer. Der Fall der Mauer am 9. November 1989 war der Höhepunkt dieser Entwicklungen, der schließlich zur deutschen Wiedervereinigung führte. Doch die Bedeutung der Revolution reichte weit über den politischen Wandel hinaus. Sie war der Beginn einer neuen Ära der Freiheit, in der die Stimmen der Menschen – und auch die der Frauen – gehört wurden.